- トップ

- 税務調査ブログ

税務調査ブログ

税務調査はいつ行われる?時期と必要な準備、対策を解説!

税務調査は、税務署が納税者の申告内容が正確かどうかを確認するために行うものです。本記事では、税務調査が行われる時期、調査に備えて準備しておくべきこと、そして税務調査の流れについて解説します。

1 税務調査が行われやすい時期

税務調査は、特定の時期に集中して行われることがありますが、事前に具体的な日程が決まっているわけではありません。とはいえ、一般的に多く行われるのは以下の2つの時期です。

春(4~5月):3月の確定申告が終了した後の時期です。税務署は、申告内容を分析して調査対象を決定するため、確定申告が終わってから調査を開始することが多いです。

秋(7~11月):税務署や国税局の人事異動が完了し、職員が新しい体制で調査に臨む時期です。このため、秋の時期も税務調査が増加する傾向があります。

2 税務調査に備えて準備しておくべきこと

税務調査に備えて準備すべき主な項目は以下の通りです。

必要な書類の整理:税務調査では、会計帳簿、領収書、請求書、給与明細などの書類が求められることが多いです。これらの書類を日頃から整理して保管し、すぐに提出できる状態にしておきましょう。

税理士のサポートを活用:税理士は税務の専門家であり、税務調査の経験も豊富です。事前に税理士に相談して、正確なアドバイスを受けることで、調査に対する不安を軽減できます。また、調査当日に税理士に立ち会ってもらうことで、スムーズな対応が可能です。

申告内容を再確認:過去の申告内容が正確であるかを確認しましょう。誤りや不備が見つかった場合、事前に修正申告を行うことで、調査時のトラブルを防ぐことができます。

-

3 税務調査の流れ

- 税務調査の一般的な流れは以下の通りです。

開始から終了までに1~3カ月を要する場合が多いです。 -

-

税務署からの事前通知:通常、調査の開始前に税務署から事前通知があります。この際に、調査の目的や日時、準備が必要な書類についても案内があることが多いです。

↓

-

調査の日程調整:通知を受け取った後、税務署と調査の日程を調整します。できるだけ調査に向けての準備期間を確保できる日程を選びましょう。

↓

-

必要書類の準備:指定された書類を揃え、調査当日に備えます。場合によっては税理士に協力を依頼し、適切に準備を進めましょう。

↓

-

調査当日:調査当日は、税務署の職員が事務所や店舗に訪れ、書類を確認し、必要に応じて質問が行われます。冷静に対応し、尋ねられた内容には正確に答えることが大切です。

↓

-

税務署の指摘対応:調査後、税務署から指摘事項があれば対応します。指摘事項に基づき、修正申告や追加納税が必要な場合もあります。

↓

-

調査結果の受領:最後に、税務署から正式な調査結果を受け取ります。納税額の修正があれば、納税を行い、調査は終了です。

-

-

税務調査は正しく準備をしていれば過度に恐れる必要はありません。多く行われる時期や必要な準備を把握し、万が一の調査に備えておくことが大切です。税理士に相談しながら適切な対策を講じることで、スムーズに税務調査を乗り越えられるでしょう。

税務調査が10年以上来ない理由とその背景

文責:税理士 森本

税務調査が10年以上来ない企業や個人事業主の話を聞くことがありますが、なぜこれが可能なのでしょうか?

実際、税務調査は毎年全ての企業や事業者に行われるわけではありません。ここでは、税務調査が長期間来ない理由について解説し、読者の皆さまに寄り添いながら、税理士法33条の添付書面についてもご説明します。

1. 税務調査が来ない理由とは?

税務調査が来るかどうかは、税務署がリスク評価を基に判断します。そのリスク評価は、税務署が保有するデータと申告内容との整合性を基に行われます。税務調査が10年以上来ない理由としては、次のような要因が考えられます。

- 申告が適切であると見なされている:

- 過去の申告内容が正確かつ透明で、特に不審点がない場合、税務調査の優先度が低くなります。

- 小規模事業者である:

- 収入が比較的少ない場合、税務署も調査のコストと効果を考慮するため、優先度が低くなる傾向があります。

- 税理士による適切なアドバイス:

- 信頼できる税理士と契約し、適切なアドバイスを受けながら税務申告を行っていると、税務署からの信頼が得られやすくなります。

2. 税理士法33条の添付書面の重要性

税理士法33条の添付書面は、税理士が作成する「書面添付」とも呼ばれるものです。これは、税務申告書に税理士が責任を持って関与したことを示すものであり、次のような効果があります。

-

税務署に信頼感を与える:

-

添付書面がある場合、税務署はそれを一定の信頼基準として評価し、調査を省略または軽減する可能性があります。

-

- 税務調査の軽減:

- 添付書面が提出されていると、税務署が確認のための面談を行う場合でも、最初の段階で調査が済むことが多く、税務調査の負担が軽減されます。

添付書面があることで、税務署は税理士の関与の程度を把握しやすくなり、場合によっては調査を回避できることもあります。これは企業や事業主にとって大きなメリットです。

3. 長期間税務調査を避けるためにできること

税務調査を長期間避けたい場合、日常的な対策が必要です。税理士と連携し、適切な申告を行うことが最も重要ですが、具体的には以下のポイントに注意することが推奨されます。

正確な記帳と管理:

日々の取引を正確に記帳し、必要な書類を保存することで、税務署からの信頼を得ることができます。

税務の専門家である税理士と定期的に相談し、最新の税法に従って申告を行うことが重要です。

税理士が作成する添付書面は、税務調査のリスクを軽減するために効果的です。添付書面の作成をお願いすることを検討しましょう

森本会計では、顧問契約されていない法人・お事業主様の税務調査サポートサービスを行っています。開業20年の税務の専門家にまずはご相談してみませんか?

初めてのお問い合わせの方1時間無料面談サービスがございます。

お申込み受付は24時間対応 お申込みフォームから可能です。

税務調査 個人事業主の確率は?税理士が解説

作成者:税理士 森本雄一

税務調査は個人事業主にとって避けたいものですが、実際に調査を受ける確率は比較的低く、全体で数パーセント程度とされています。

しかし、以下のような状況では税務署の目に留まりやすく、税務調査のリスクが高まることがあります。

1. 税務調査のリスクが高まるケース

- 売上の急増

- 前年度に比べて急激な売上の増加がある場合、税務署はその原因を確認するために調査を行うことがあります。

- 経費の不自然な増加

- 経費が急激に増えた場合、正当な理由がないと税務署に疑われることがあります。

- 現金取引の多い業種

- 飲食業や小売業など、現金取引が多い業種では、収入の過少申告のリスクが高いとされ、税務署の関心が高まります。

- 無申告や申告漏れ

- 申告自体を怠ったり、申告内容に漏れがあった場合、ペナルティや重加算税が課されるリスクが高まります。

2.税務調査を避けるための対策

- 正確な帳簿管理

- 日常的に収支を見直し、正確に帳簿を管理することが重要です。特に、売上と経費の不一致や現金取引については透明性を保つことが求められます。

- 税務申告の適切な処理

- 税務申告を正確に行い、不正や過少申告を避けることで、税務調査のリスクを低減できます。

3.税理士のサポートによるメリット

- 税務処理や節税対策の助言

- 税理士は最新の税法に詳しく、適切な税務処理や節税のアドバイスを行います。

- 調査時の対応支援

- 税務調査が行われた場合も、税理士のサポートにより、迅速かつ適切な対応が可能となり、事業への影響を最小限に抑えることができます。

税務調査の事前通知って何?知っておきたい基本と対応策

文責:税理士 森本

納税者にある日、突然、税務調査の事前通知が来たらどのように対処をすればいいのでしょうか?

1.事前通知の方法

通知方法: 原則として、電話で行われます。納税者が書面での通知を希望しても、書面通知は行われません。

通知内容: 調査の日時、場所、目的、対象税目、課税期間が含まれます。

通知時期: 通常は調査の2〜3週間前に通知されます。

2.事前通知の例外

事前通知なし: 課税の公平性を確保するため、場合によっては事前通知が行われないことがあります。

これは、違法行為の容易化を防ぐためです。飲食店などの現金商売の場合に多いと言われています。

3.日程調整

調整可能: 納税者は、事前通知の日程について調整を依頼することができます。

理由: 病気やケガなどのやむを得ない事情がある場合に、口頭で調整を申し出ることが可能です。

4.事前通知後の税理士の立ち合い

事前通知後に税理士を探して、立ち合いを求めることは可能ですか?という質問があります。

答えは、その時点で探せば、間に合います。

税務調査においては、事前通知後に税理士の立ち合いを求めることが可能です。 税理士を立ち会わせることで、調査中に専門的な対応やアドバイスを受けられるため、 多くの納税者が税理士を同席させています。

税務調査: 法人の指摘ポイントと対策 – 税理士が解説

税務調査は法人にとって避けられないリスクですが、正しく対応すれば問題ありません。ここでは、税務調査の確率や法人が指摘されやすいポイント、そしてその対策について簡潔に解説いたします。

税務調査の範囲

- 法人税と消費税が主な対象です。

- 調査は過去3〜5年間の申告内容が中心となります。

- 法人の財務状況や税務申告が正しく行われているかを確認されます。

調査の確率と期間

- 調査対象となるのは全法人の数%程度です。

- 調査の頻度は業種や規模によって異なりますが、定期的に行われるわけではありません。

提出が求められる資料

- 決算書、確定申告書、源泉徴収票などの提出が必要です。

- 法人の場合は、登記簿謄本や役員の住民票も求められることがあります。

チェックされやすいポイント

1. 売上計上のタイミング

売上の計上が適切かどうかが確認されます。

2. 経費の過剰計上

私的な支出が法人経費として計上されていないか、重点的にチェックされます。

3. 役員報酬の適正性

役員報酬が市場の相場に比べて高すぎないか、家族への給与が不適切に計上されていないか確認されます。

4. 交際費や福利厚生費

飲食代や接待費が業務上必要な範囲内で計上されているか、厳密にチェックされます。

5. 消費税の申告漏れ

消費税の申告が適切か、課税区分の確認も行われます。

税務調査への対策

- 正確な記帳を徹底する

日々の取引や領収書をしっかり記録し、帳簿の管理を徹底しておくことが重要です。

- 定期的な見直しを行う

申告内容や経費の処理を毎年見直し、誤りを防ぐように心がけましょう。

- 専門家に相談する

税理士に定期的に相談し、税務リスクを回避するためのアドバイスを受けることが有効です。

当日の流れと対応

- 税務署からの事前通知に従い、必要な書類を事前に準備しておきます。

- 調査当日は冷静に対応し、税務署とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

まとめ

税務調査は法人にとって避けられないものではありますが、事前の準備と正しい対応を心がければ、リスクを最小限に抑えることが可能です。不安がある場合は、ぜひ税理士などの専門家にご相談いただき、安心して税務調査に備えていただければと思います。

税務調査 何年分遡りますか?

税務調査で不安を覚える事の一つに税務調査はどのくらいの期間を遡って行われるのか、というテーマがあります。この記事では、税務調査が遡ることができる期間と、その影響について詳しく解説します。

1. 税務調査が遡る期間とは?

税務調査で過去の申告内容を確認する期間は、一般的には「原則3年」、場合によっては「最長7年」まで遡ることができます。しかし、一定の場合には5年遡ることもあり、状況に応じた調査期間が適用されます。以下で詳しく見ていきましょう。

2. 原則3年:通常の調査

通常の税務調査では、直近の3年間分が対象となります。これは法人税、所得税、消費税などの主要な税目に共通しており、特別な事情がない限り、3年分の過去申告を対象に調査が行われます。

3. 例外:過少申告があった場合の5年

過少申告や申告漏れがあった場合には、最大5年間まで遡って調査が行われることがあります。この5年遡るケースは、あくまで過少申告や申告の誤りが意図的でないと判断された場合です。不正行為とまでは言えないものの、明らかに申告金額が不足していると見なされる場合に該当します。

4. 不正行為があった場合の7年

売上の隠蔽や虚偽の申告、証拠書類の改ざんなど、意図的な不正があった場合には、7年まで遡って調査が行われる可能性があります。このケースでは、税務調査官が重大な不正を疑う根拠を持っている場合、7年間にわたる調査が実施されます。

5. なぜ5年・7年の期間が設けられるのか?

税法上、調査の遡り期間は調査の目的に応じて異なります。例えば、過少申告のケースでは5年が通常の範囲とされ、故意による不正行為があった場合には7年の長期間が必要とされます。これにより、税務当局が不正の発見と適正な税額の確保をすることが可能になります。

6. どのように準備すれば良いか?

税務調査に備えて、過去3年分の帳簿や領収書、申告書の写しなどをきちんと保管しておくことが重要です。また、5年や7年にわたる資料を保存しておくことで、いざという時にスムーズに対応できます。日頃から正確な記録を行い、税法に基づいた適正な申告を心がけることが、不安を減らすための最良の方法です。

7. まとめ

税務調査の対象期間は、通常は3年分ですが、過少申告があった場合には5年、さらに不正が疑われる場合には7年分まで遡ることがあります。税務調査を回避することはできませんが、日頃からの適切な帳簿管理と適正な申告が、安心した事業運営の鍵となります。日々の業務の中で、ぜひ適切な税務処理を心がけてください。

税務調査は「人生の終わり」じゃない!冷静に対応するためのポイント

「税務調査が来たら人生が終わりだ…」と思っていませんか?税務調査に対して強い不安を抱く方も多いですが、実際には、税務調査は冷静に対応すれば乗り越えられるものです。今回は、「税務調査は人生の終わりではない」というテーマで、調査の基本や対応の仕方について分かりやすくご説明します。

税務調査とは?

税務調査とは、税務署が個人や法人の申告内容を確認し、正しく税金が納められているかどうかをチェックする手続きです。調査は突然行われる場合もあり、不安を感じることは自然なことです。しかし、税務調査は必ずしも「ペナルティ」や「罰金」を課されるものではなく、ただの確認作業であることが多いです。

税務調査が「人生の終わり」ではない理由

1. 大半の調査は確認作業にすぎない

多くの税務調査は、単に申告内容に誤りや不明点がないかを確認するためのものです。全ての調査が重いペナルティを伴うわけではありませんし、誠実に対応すれば問題がないことも多いです。

2. 修正申告で解決できることが多い

税務調査で何かミスや申告漏れが見つかった場合でも、修正申告をすれば問題が解決することがほとんどです。意図的な脱税でない限り、多くの場合は過去の申告内容を訂正して、追加の税金を納めれば済むケースが多いです。

3. 調査に慣れた専門家がサポートしてくれる

税務調査が来たからといって、一人で全てを対応する必要はありません。税理士や会計士などの専門家に相談すれば、彼らが調査への対応をサポートしてくれます。税務調査に精通したプロのアドバイスを受けることで、安心して対応することができます。

税務調査にどう対応すればいいの?

税務調査が来た場合、焦らずに次のポイントを押さえておけば大丈夫です。

1. 書類を準備する

調査の際に税務署から求められる書類(取引記録や領収書など)は、日頃から整理しておきましょう。突然の調査にも備えて、帳簿をしっかり管理しておくことが重要です。

2. 冷静に対応する

調査官は、必要な情報を確認するために訪れるので、隠し事をせず誠実に対応することが大切です。税務署は、不正を見つけることを目的にしているわけではなく、正しい税金が納められているか確認したいだけです。

3. 不明点は専門家に相談する

調査の内容や対応に不安がある場合は、税理士にすぐに相談しましょう。税務に詳しい専門家があなたの代わりに対応してくれることもありますし、アドバイスを受けるだけでも大きな助けになります。

税務調査が来る前にできること

税務調査が怖いと感じる理由は、多くの場合「準備不足」や「不安感」にあります。日頃から以下のポイントに気をつけることで、万が一の税務調査にも安心して対応できるようになります。

- 日常的に正確な記帳を行う

毎日の取引記録や領収書の保管を徹底することで、調査の際にスムーズに対応できます。

- 正しい申告を心がける

申告の際に、過剰な経費計上や売上の記載漏れがないかしっかり確認しましょう。適切な申告をしていれば、調査が来た場合でも問題になることは少ないです。

- 定期的に専門家に相談する

税務や会計に不安がある場合は、税理士に定期的に相談しておくと安心です。自分では気づきにくい部分も、専門家なら見逃しません。

森本会計では、法人・お事業主様の税務調査サポートサービスを行っています。開業

20年の税務の専門家にまずはご相談してみませんか?

1時間無料面談サービスの受付は24時間対応WEBお申込み可能です。

税務調査が10年以上来ない個人事業主の理由とは?

文責:税理士 森本雄一

個人事業主として活動していると、「税務調査」が気になることもあるでしょう。しかし、中には「10年以上税務調査が来ていない」という方もいます。この記事では、なぜそのようなケースがあるのか、分かりやすく解説します。

10年以上税務調査が来ない理由 4つ

税務調査が10年以上来ない個人事業主には、いくつかの理由が考えられます。以下はその主なポイントです。

1. 正確な申告をしている

まず、税務署は、申告内容が正確で問題がないと判断した場合、調査の優先順位を下げる傾向があります。たとえば、売上や経費の記録がしっかりしており、申告内容に不自然な点がない場合、税務署が調査を行う理由が少ないためです。

2. リスクの低い業種である

税務署は、業種ごとのリスクも考慮します。現金取引が少なく、収入や経費の管理がしやすい業種であれば、税務調査の対象になる可能性が低くなることがあります。

3. 過去に問題がなかった

過去に税務調査を受けたことがある場合、その際に特に問題が指摘されなかった事業者は、その後もリスクが低いと見なされることがあります。税務署は限られたリソースで調査を行っているため、問題の少ない事業者に対して再度調査を行う可能性は低くなります。

4. 所得が一定の範囲内にある

個人事業主の所得が税務署の注目する特定の範囲外である場合(たとえば、非常に高額または非常に低額でない場合)、調査の対象になる確率が低くなります。税務署は、大きな所得変動や異常な所得状況に注意を払う傾向があります。

それでも税務調査に備えるべき理由

たとえ10年以上税務調査が来ないとしても、備えを怠るべきではありません。なぜなら、税務調査が来るかどうかの確率はあくまで推測の範囲であり、いつでも突然行われる可能性があるからです。調査が来た際に慌てないためにも、日頃からの準備が重要です。

- 日々の記帳をしっかり行う

毎日の取引記録や領収書の保管は、税務調査の備えとして非常に大切です。正確な記帳を行うことで、調査があった際にも安心です。

- 専門家に相談する

税務に関する知識が不足していると感じる場合や不安がある場合は、税理士や会計士に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの事業に適したアドバイスを提供し、税務リスクを軽減する手助けをしてくれます。

- 定期的に申告内容を見直す

毎年の申告を見直し、正確かつ適切な申告を行うことが重要です。小さなミスが税務署の関心を引くこともあるため、見直しを怠らないようにしましょう。

まとめ

「税務調査が10年以上来ていない」場合でも、油断せず日々の記帳や適切な申告を続けることが大切です。税務調査は、予測が難しいものであり、常に準備をしておくことで安心して事業を続けることができます。

税務調査と個人事業:知っておきたい基本と準備

文責:税理士 森本雄一

個人事業を営む皆様にとって、税務調査は避けて通れない重要なイベントです。税務調査とは、税務署が申告内容や納税額が正確かどうかを確認するために行う調査のことを指します。この記事では、税務調査の基本的な知識と、個人事業主としての対策についてわかりやすく解説します。

税務調査の目的とは?

税務調査の主な目的は、適正な納税が行われているかを確認することです。税務署は、税法に基づいて申告内容に誤りや不正がないかをチェックします。これにより、適正な税収が確保され、社会全体の公平な税負担が維持されます。

調査の対象となる個人事業主とは?

税務調査は、ランダムに選ばれることもありますが、特に申告内容に不自然な点がある場合や、過去に調査で指摘を受けた場合には、その可能性が高まります。例えば、売上が急激に増減している場合や、経費が異常に多い場合などが調査対象となることがあります。

税務調査に備えるためのポイント

1. 帳簿や領収書の整理

日々の帳簿や領収書の保管が基本です。税務署からの指摘に対して、しっかりとした証拠を提示できるよう、帳簿や証憑類を正確に管理しておきましょう。

2. 正確な申告

申告内容は正確に、税法に基づいて行うことが大切です。無理な経費計上や、所得の過少申告は厳禁です。

3. 税理士への相談

税務調査の対応に不安がある場合は、早めに税理士に相談するのが賢明です。税務に関する専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応ができます。

税務調査の流れ

1. 事前通知

通常、税務調査は事前に通知されます。通知が届いたら、準備に取り掛かりましょう。

2. 調査の実施

調査員が事業所に訪問し、帳簿や領収書の確認が行われます。不明点があれば、調査員から質問を受けることになります。

3. 指摘と修正

調査の結果、誤りが見つかれば修正申告が求められることがあります。適切な対応をすれば、大きな問題にはなりません。

まとめ

税務調査は個人事業主にとってプレッシャーのかかるイベントですが、日々の帳簿管理と正確な申告を行っていれば、過度に心配する必要はありません。何よりも、適切な対応が大切です。税務調査に備え、早めに準備を進めておきましょう。

相続税対策をご検討の方へ

相続税に関する情報

当ページ、森本経営会計事務所が運営しております。森本会計では税務申告サポートはもちろん「相続税の申告が必要なのか?」「相続税の申告や手続きはどうすれば…」など相続税に関するご相談サービスがございます。税金対策から相続に関するご相談まで承っております。

お電話またはお問い合わせフォームから無料相談を受け付けております。

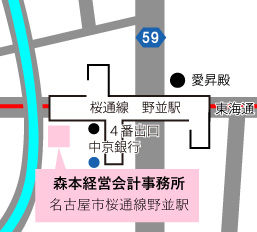

名古屋市天白区開業25年 野並駅徒歩1分(クリックをするとページが開きます)

相続手続きに関する情報

森本会計 提携法人「アレグリア行政書士法人」は

相続に纏わる疑問や手続きの流れ、お役立ち情報を多数掲載!

行政書士による無料相続面談サービス(1時間)実施中です。

お申し込みはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

アレグリア行政書士法人のサイト 「あんしん相続なごや」

(▼▽クリックをするとページが開きます)

まずはお気軽にご相談ください!

相続税対策は、専門的な知識と経験が必要な分野です。

「納得のいく結果」を目指し、全力でサポートいたします!