「修正申告をしてください」と言われた時の対策法

ただし現実には、多くの納税者が「従わなければ不利益を受けるのでは」と感じてしまいます。 そうしたときに活用できるのが、行政手続法に定められた「行政指導の中止の求め」です。

行政手続法第36条の2第2項とは

行政手続法には、行政指導に納得できないときに中止を申し出る権利が明記されています。 これを行うには書面が必要で、氏名や住所、行政指導の内容、根拠とされる法律の条文、その要件、 要件に適合しないと思われる理由などを記載しなければなりません。

つまり、この仕組みを使うことで 「この行政指導は法律に根拠がないのではないか」という反論を正式な形で提出できるのです。

通常の反論書との違い

ここで重要なのは「通常の反論」と「行政手続法に基づく反論」の違いです。

通常の反論書は、意見として行政に伝えることはできますが、行政が必ず回答する義務はありません。 担当者の判断で終わってしまい、公式な記録が残らないこともあります。

一方、行政手続法に基づく反論、すなわち「行政指導の中止の求め」を提出した場合、 行政機関には必ず調査を行い、その結果を申出者に通知する義務が生じます。

- ●課長などの上司による確認が必要となり、現場担当者の独断を抑止できる。

- ●行政の見解が通知として残るため、将来の不服申立てや裁判で証拠として活用できる。

このように「法律に基づく反論」は、通常の反論とは扱いが大きく異なり、行政を動かす力を持っているのです。

行政側の義務と実務的な効果

行政手続法第36条の2第2項に基づく申出を受けた行政機関は、 必ず調査を行い、その結果を通知しなければなりません。これを「調査結果等」と呼びます。

この仕組みにより、納税者は次のような効果を得られます。

- ●行政に根拠を明示させられる

- ●言った言わないの平行線を防ぎ、記録を残せる

- ●担当者の独断を抑止できる

ただし注意点もあります。行政が「これは行政指導ではなく説明です」と言い逃れる場合もあり、 中止の求めを出したからといって必ず指導が取り下げられるわけではありません。

まとめ

税務調査で「修正申告を勧められたが納得できない」と感じたとき、 通常の反論よりも行政手続法第36条の2第2項に基づく 「行政指導の中止の求め」を活用することで、 行政に調査と通知の義務を負わせることができます。

効果は限定的であるものの、記録を残し、納税者としての立場を守るための有効な防御策の一つです。 弊所では、こうした制度を必要に応じて活用し、 クライアントの不安を少しでも和らげるサポートを行っています。

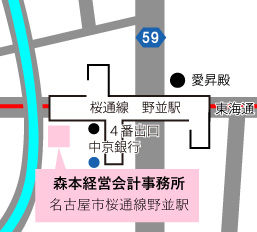

森本会計では、法人・お事業主様の税務調査サポートサービスを行っています。開業

20年の税務の専門家にまずはご相談してみませんか?

1時間無料面談サービスの受付は24時間対応WEBお申込み可能です。